|

|

|

|

Stifter der Tafel

Familie Halberschmidt

Einweihung 17.3.2009

Die Tafel wurde auf Initiative des Heimatgeschichtlichen Vereins Ilmenau

angebracht.

Entwurf Familie Halberschmidt, Wolfgang Renn,

Reinhard Döring |

|

|

Die Glasherstellung ist in Thüringen schon seit dem 12. Jahrhundert beheimatet. Die großen Waldflächen und das Vorhandensein von Quarzsand gaben den

Ausschlag, dass sich in diesem Gebiet Wanderglashütten einfanden. Sie waren nur primitiv gebaut und hatten sie das Holz in der Gegend

aufgebraucht, zogen sie weiter. Erst ab 1525 gab es erste stationäre Glashütten in Thüringen, die meist zur Gründung

einen Dorfes führten. Aber der ungeheure Verbrauch von Holz führte dazu, dass oft auch diese nach einigen Jahren wieder

schließen mussten. Die einheimische Kohle erwies sich als ungeeignet zur Glasschmelze. Das Energieproblem konnte erst mit

dem Bau der Eisenbahn gelöst werden. Nun war es möglich, geeignete Kohle aus anderen Gebieten zu den Glashütten zu transportieren.

Glas war aber ein sehr begehrter Artikel, die Fürstenhöfe wünschten sich repräsentative Trinkgläser, aber auch Spiegel und Fensterglas für ihre

Neubauten. So wurden auch die ersten Hüttengründungen in Ilmenau (erste gegründet 1675 - eingestellt 1679 und zweite

gegründet 1731 - eingestellt 1747) von Weimarer Hof initiiert. Beide waren kein Erfolg. Das Holz war zu

schlecht und zu teuer, die Qualität das Glases war nur mäßig. Der Herzog hatte große finanzielle Verluste zu beklagen.

Die dritte Hütte 1836-1860 hatte schon mehr Erfolg. Der Eigentümer Carl Wilhelm Ferdinand Friedrichs verlagerte die gesamte Produktion nach Stützerbach, als

er den Bau der vierten Glashütte in Ilmenau auch nach Protest am Weimarer Hof nicht verhindern konnte. |

|

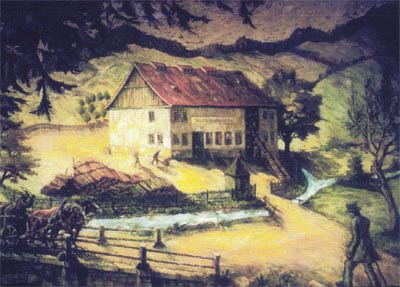

1951 wurde diese Gemälde von Heinrich Lacroix für den Speisesaal der Sophienhütte gefertigt. Als Vorlage diente ein Stich von 1860. Es zeigt das erste Hüttengebäude.

Die Erben der ehemaligen Besitzer stellten das Bild Ilmenau als Leihgabe zur Verfügung. Es hängt jetzt im Rathaus.

Das Foto des Bildes stammt aus dem Heimatkalender 2006. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von

Bernd Frankenberger |

|

|

Die vierte Ilmenauer Glashütte war die Sophienhütte, aus Dankbarkeit so genannt nach der Landesmutter Herzogin

Sophie. 1852 wurde sie von dem Drechslermeister Johann Georg Abicht, den Schneidermeistern Louis und Gustav Küchler und dem

Drechslermeister Alexander Küchler, alle aus Ilmenau stammend, gegründet. Die Glasherstellung war für sie

Neuland.

Die Gebrüder Küchler hatten von einem Onkel, der in Russland reich geworden war, geerbt und somit das nötige Kapital.

Die Firmengründung war ein Erfolg.

Das Holzproblem konnte man lösen, indem man ein stillgelegtes Eisenhammerwerk am Grenzhammer kaufte, welches noch eine

Holzgerechtigkeit in Neuhaus hatte. 1863 schied Georg Abicht aus der Firma aus und 1881 wurde an

Richard Bock verkauft. Dieser war zwar

erst 24 Jahre alt, besaß aber unternehmerische Fähigkeiten und auch das nötige Geld von seinem Schwiegervater den Ilmenauer Fabrikanten

Kommerzienrat Naumann. Richard Bock führte das Unternehmen sehr erfolgreich und wurde für seine Verdienste vom Weimarer Herzog zum Kommerzienrat ernannt.

Er

erweiterte den Betrieb, baute ein zweites Hüttengebäude. 1890 wurde die Befeuerung auf Generatorgas umgestellt. Der zukünftige Firmengründer der Fischerhütte

Gustav Fischer arbeitet von 1893 bis 1907 als Prokurist, später als Geschäftspartner in der Sophienhütte.

|

|

|

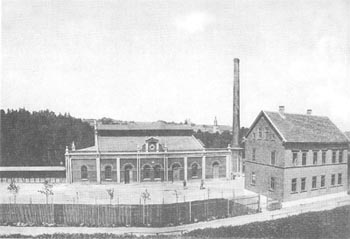

Foto aus der Zeit zwischen 1880 und1890.

Das Bild stammt aus dem Heimatkalender 1997. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von

Bernd Frankenberger |

|

Das Verwaltungsgebäude, welches heute noch steht, wurde 1902 in Betrieb genommen. 1907 kam ein drittes Hüttengebäude dazu. Es war die Blütezeit des

Unternehmens. Es gab Firmenvertretungen in vielen Ländern der Welt, verschiedene Patente wurden angemeldet.

Man kann sagen, die

Sophienhütte gehörte neben der Schottglashütte in Jena zu den führenden Betrieben dieser Branche in Deutschland. Der 1921 gegründeten GmbH

gehörten neben Richard Bock sein Sohn Walter Bock und der Schwiegersohn Walter Hodecker an. Vor allem letzterer machte sich um die technische

Weiterentwicklung verdient.

In Ilmenau gab es zu dieser Zeit viele Hausgewerbetreibende, für diese übernahm die Sophienhütte die

Kühlung der Erzeugnisse. Eine Temperaturbehandlung zum Vermeiden von Sprüngen im Glas, welche man in den heimischen Werkstätten nicht

durchführen konnte.

Bis 1950 blieb die Firma in Privatbesitz, von da an bis 1972 war die Sophienhütte ein halbstaatlicher Betrieb.

Nach der Verstaatlichung trug sie bis 1983 den Namen

"VEB Rosalinglas". Danach wurde sie

Stammbetrieb

des "VEB Ilmkristall Ilmenau" dem noch drei weitere Thüringer Glasbetriebe angehörten. Nach der Wende entstand die

"Ilmkristall GmbH". Sie bestand, bis 1991 das Konkursverfahren eingeleitet wurde, kurz vor dem 140jährigen Bestehen der Sophiebhütte. Die

Immobilie wurde der Erbengemeinschaft von Richard Bock rückübertragen. Erst im Jahr 1998 erfolgte der Abriss. Auf dem Gelände steht heute ein Supermarkt.

|

|

|

Es sei noch auf die schon genannte Fischerhütte (1910-1976) hingewiesen, die siebente der Ilmenauer Glashütten, von der heute noch Gebäude für

Ausstellungen genutzt werden können. Sie war nicht die größte der Hütten, aber sie hatte eine führende Rolle auf

wissenschaftlich, technischen Gebiet und bei der Entwicklung neuer technischer Gläser. Die Neunte, die größte Hütte

in Ilmenau, war das "VEB Werk für Technisches Glas Ilmenau" (1975-1990) und die zehnte, heute produzierende Glashütte

"Technische Glaswerke Ilmenau GmbH", ging 1996 in Betrieb.

Welche Faktoren haben dazu beigetragen, dass Ilmenau in der Zeit um 1900 bis 1945 ein führender Standort für technisches Glas in

Deutschland war? Da waren erstens die Hütten, die neue Spezialgläser entwickelten. Dann siedelte sich der Glasinstrumentenbau (Alexander Küchler &

Söhne 1865-1965 und Alt, Eberhardt & Jäger AG 1872-1976) an. Die Thüringer Glasinstrumentenbauer waren führend in der Welt.

Der Glasmaschinenbau begann in Ilmenau 1884 mit der Firma Köchert. Nicht zu vergessen sind die vielen

Hausgewerbetreibenden und glasverarbeitenden Kleinbetriebe. Einen positiven Impuls für die Glasindustrie hatten die Gründung der

Prüfanstalt für Messgeräte aus Glas 1889 und der Glasfachschule in Ilmenau 1890, welche damals einzigartig auf der Welt war. Die Schaffung einer Gewerkenschule 1873,

die ab 1892 eine gesonderte Abteilung für Glasberufe aufbaute, sorgte für qualifizierte Arbeiter.

In der DDR war Ilmenau unbestritten der führende Standort für technisches Glas. 1964 wurde die Vereinigung Volkseigener Betriebe (VVB) Technisches Glas

mit Sitz Ilmenau gebildet. Ihr war auch das "VEB Jenaer Glaswerk Schott & Gen." unterstellt. 1957 nahm die Betriebsberufsschule

Glas in Ilmenau ihre Tätigkeit auf. An der Technischen Hochschule gab es ab 1975 einen Lehrstuhl für Glas/Keramik Werkstoffe und

Technologien. Im selben Jahr nahm das "VEB Werk für Technisches Glas" (WfTG) auf den Industriegelände Ilmenau seine Arbeit auf. Es

vereinte Glasproduktion und Glasverarbeitung in einem gigantischen Komplex. Planmäßig wurden die kleinen Betriebe in

Ilmenau mit Fertigstellung des Werkes geschlossen. Das WfTG war unbestritten mit rund 4500 Beschäftigten der größte Arbeitgeber

der Region. 1990 wurde die neunte Glashütte nach gescheiterter Privatisierung endgültig geschlossen. Dennoch hat die Glasindustrie Ilmenau nicht ganz verlassen.

Mit der zehnten Glashütte und mehreren Glasverarbeitenden Betrieben war ein hoffnungsvoller Neuanfang gemacht. Da die Glashütte sich zur Zeit

in einem Insolvenzverfahren befindet, ist die Zukunft wieder ungewiss.

|

|

|

verwendete und empfohlene Literatur

Bleisch

Bilder aus Ilmenaus Vergangenheit

1910

Autorenkollektiv

Ilmenau Bilder zur Geschichte einer Stadt

1998

Förder- und Freundeskreis Ilmenauer Glasmuseum e.V.

Glas in Ilmenau

1998

Horst Winter

Die Ilmenauer Glasindustrie einst und jetzt

2007

Artikel

Freies Wort und

Thüringer Allgemeine

18.3.2009

|

|

|

Das Bild wurde 1993 aufgenommen. Das Eckhaus im Vordergrund, das

ehemalige Verwaltungsgebäude der Glashütte, blieb nach dem Abriss 1998 stehen. Es wurde als Wohnhaus saniert. An diesem Gebäude befindet sich die Gedenktafel. |

|

|

|